サイト内更新情報(Pick up)

2024年10月31日

過失

信号のない交差点で交通事故に遭った場合の過失割合

交通事故における過失割合を考える上では、事故を発生させる原因となる不注意が、各当事者に、それぞれどの程度あったのかという点が問題となります。例えば、道路交通法に・・・

続きはこちら

2024年9月24日

治療

交通事故の治療費の打ち切り

交通事故の被害者は、多くのケースにおいて、窓口でお金を支払うことなく治療を受けることができます。これは、交通事故の被害者の治療費を、保険会社が病院や接骨院に対して・・・

続きはこちら

2024年8月27日

後遺障害

交通事故によるPTSDと後遺障害

交通事故によって心身が受ける衝撃はとても大きいため、中には治療を続けたものの、傷害が完治せず後遺症となってしまう場合があります。このような場合・・・

続きはこちら

2024年7月29日

保険

弁護士費用特約とその適用範囲について

交通事故について弁護士に相談・依頼をする際に、その費用を被害者の方ご自身が負担しなくても良くなったり、負担するとしても金額を低く抑えられたりする場合があります・・・

続きはこちら

2024年6月28日

損害賠償金

弁護士が交通事故の示談交渉を行うことのメリット

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することの大きなメリットの一つとして、賠償額が増額される可能性があることが挙げられます。増額の可能性が高い損害項目は、・・・

続きはこちら

交通事故に関する情報を掲載

当サイトでは、交通事故に関する様々な情報を掲載しています。記事は随時更新していますので、更新情報を確認し、新着の記事をご覧いただければと思います。

-

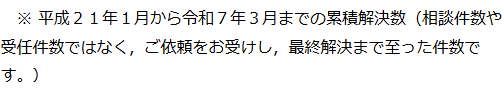

交通事故は弁護士へご相談を

当法人では、交通事故の案件を集中して取り扱い、交通事故への対応を得意とする弁護士がご相談を承ります。当法人の特徴を紹介していますので、ご覧ください。

-

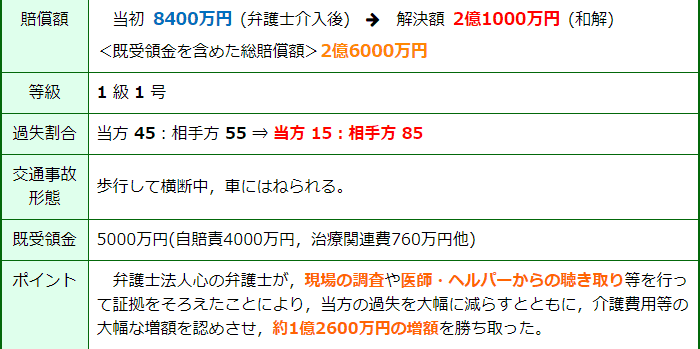

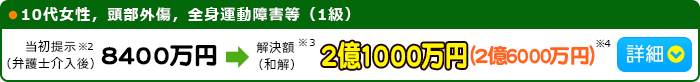

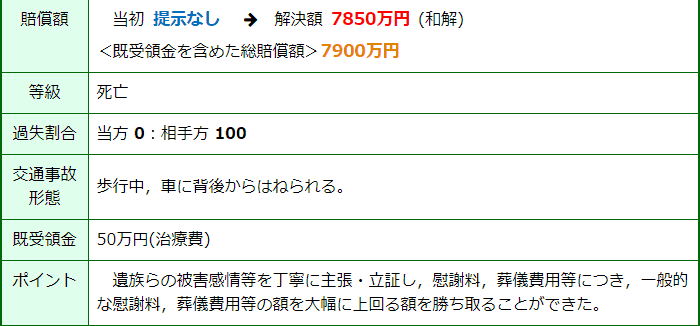

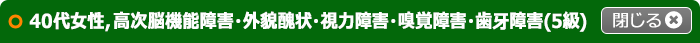

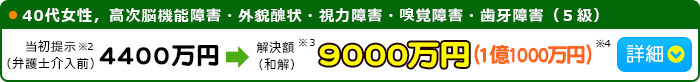

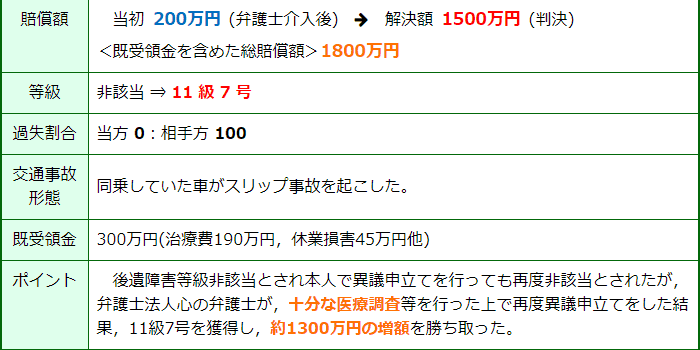

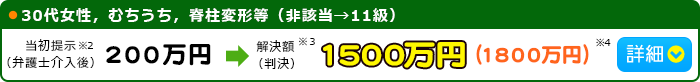

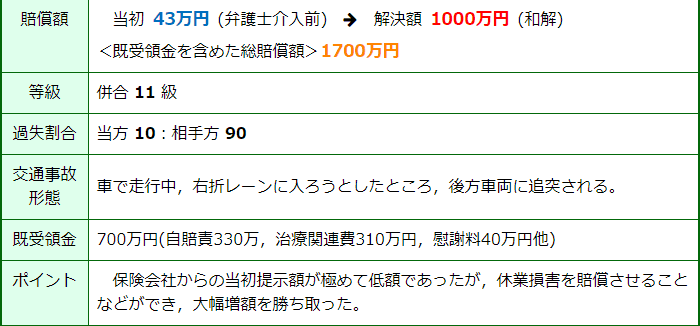

ご依頼の参考に

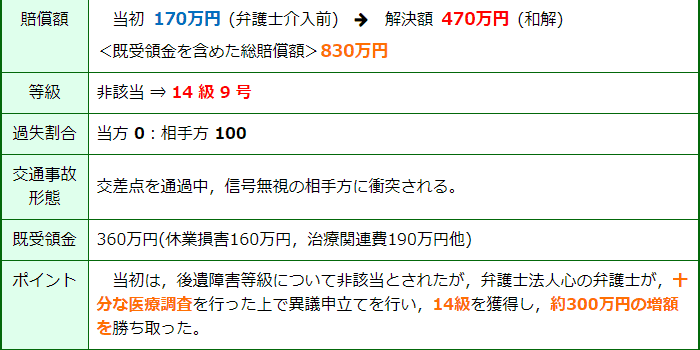

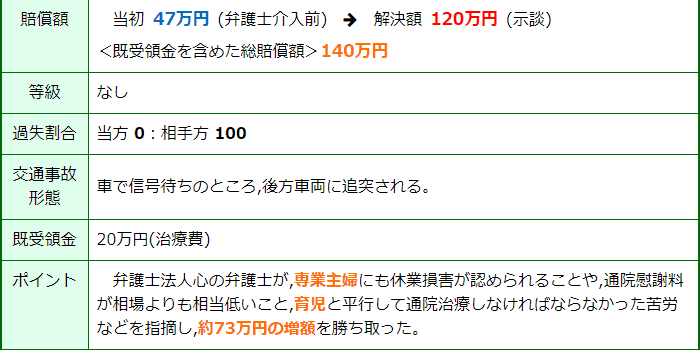

当法人が過去に取り扱った事件の解決実績を紹介します。

-

示談の前に

当法人の損害賠償額無料診断サービスをご利用ください。

-

適切な等級を

当法人の後遺障害等級無料診断サービスをご利用ください。

-

費用にもこだわっています

交通事故の被害者の方が無理なく相談いただけるよう努めています。

来所いただきやすい事務所です

当法人の事務所は、駅から歩いてお越しいただける場所にあるため、来所いただきやすいかと思います。詳細な場所はこちらをご覧ください。

交通事故による負傷(障害が残存しない場合)と労災保険給付

1 仕事・通勤中の交通事故には労災保険給付を請求できます

労働者が仕事中または通勤中に交通事故に遭って負傷した場合、被災労働者やその遺族等は、労災保険給付の請求をすることができます。

保険給付を受けるためには、その保険給付に応じた所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。

そして、「業務災害」または「通勤災害」にあたると判断されると、各種の労災保険給付が実施されます。

2 労災保険給付の種類(障害が残存しない場合)

障害(後遺障害)が残存しない場合、被災労働者が受ける労災保険給付は、次の2種類です。

⑴ 療養補償給付(療養給付)

⑵ 休業補償給付(休業給付)・休業特別支給金

※かっこ書きは、通勤災害の場合の保険給付の名称です。

3 療養補償給付(療養給付)

業務災害または通勤災害による傷害について、労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受けるときは、必要な療養の給付を受けることができます。

労災病院や労災保険指定医療機関等以外で療養するときは、必要な療養の費用が支給されます。

療養の給付の範囲は以下の内容が含まれます。

①診察

②薬剤又は治療材料の支給

③処置、手術その他の治療

④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

⑥移送

つまり、ケガが治るまで必要な治療を無料で受けることができます。

参考リンク:厚生労働省・療養(補償)等給付の請求手続

4 休業補償給付(休業給付)・休業特別支給金

業務上または通勤による負傷の療養のため、労働することができず賃金が支払われない場合は、休業4日目から1日につき給付基礎日額(原則として負傷した日の直前3か月に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額)の60%相当額が支給されます。

これとは別に、休業特別支給金として、休業4日目から1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。

5 仕事・通勤中の交通事故についても弁護士にご相談ください

仕事中または通勤中に交通事故に遭った場合、加害者に対する損害賠償に先行して、労災保険を使って療養補償給付(療養給付)を受けるべきケースもあります。

仕事中または通勤中に交通事故により負傷した被害者の方は、弁護士にご相談ください。

なお、お役立ち情報の「仕事中の交通事故」「通勤中の交通事故と労災」ページでは、仕事・通勤での交通事故についてより詳しくご説明しておりますので、よろしければご覧ください。

交通事故の被害者が示談する場合の注意点

1 示談とは

示談とは、交通事故の当事者、またはそれぞれが加入する任意保険会社や弁護士等の代理人が話し合いを行って、損害賠償責任の有無や金額、支払方法等を合意することです。

示談交渉とは、合意するまでの話し合いのことを指します。

当事者間で合意することができない場合、被害者が加害者に賠償金を支払わせるためには、裁判手続き等を利用することになります。

2 示談までの流れ

多くの場合、交通事故の示談交渉は、加害者が加入する任意保険会社の担当者と、交通事故被害者の間で行われます。

任意保険会社は、示談交渉に慣れているので、被害者が事故による治療を終了すると、損害項目ごとに賠償金を計算して、被害者に対し、計算結果に基づいて示談するよう求めます。

被害者がその内容で示談することに合意すると、加害者の任意保険会社は、示談書(承諾書、免責証書等タイトルはさまざまです。)を作って、被害者に対し、示談書に署名や押印するよう求めます。

被害者がその示談書に署名や押印をすると、加害者の任意保険会社は、被害者に対し、示談金(合意した賠償金)を支払います。

上記の流れで示談することにより、被害者が加害者の任意保険会社が提示した賠償金で示談してもよいと納得する場合は、早く解決することができます。

3 示談する場合の注意点

一度提示された示談書に署名・押印をしてしまうと、その金額をくつがえすことが難しくなってしまう点に注意が必要です。

そもそも、加害者の任意保険会社が提示する示談金が適切なのかどうかを被害者の方が判断するのは、簡単なことではありません。

多くの被害者は、過去に交通事故に遭った経験がないため、「提示された金額が適切かどうか判断できない」と感じるケースが大半です。

仮にこれまでに何度か事故に遭ったことがあるという被害者であっても、過去に遭った事故と今回の事故がまったく同じであるということはあり得ませんので、やはり提示された金額が適切などうかの判断は難しいと言えます。

実際、事故ごとに適切な示談金は異なりますし、賠償金は、法律の改正、裁判所や自賠責保険会社の動向等によって計算基準が変遷するという性格をもちますので、適切な金額の算出には専門的な知識が求められます。

また、被害者と加害者の任意保険会社は、賠償金を請求する側と支払う側ですから、法的には対立関係にあります。

そのため、対立相手の計算基準や計算結果を鵜呑みにしてよいのかという不安も感じることでしょう。

加害者の任意保険会社から提示された示談金が適切かどうか確認したいと思われる被害者の方は、示談書に署名する前に、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

症状固定日はどのように判断されるか

1 症状固定とは

症状固定とは、交通事故の被害者の人身損害賠償額を算定するにあたって用いられる言葉です。

簡単にいうと、交通事故によるケガや不調等の症状が固定化してしまって、治療を継続しても、それ以上の症状の改善が期待できない状態をいいます。

2 症状固定日はどのように判断されるか

症状固定日は、原則として被害者の方の治療を担当していた医師が判断を下すものです。

しかし、医師の判断した症状固定日に対し、加害者側が異議を唱えることもあります。

このような場合は、症状固定日を何年何月何日に定めるかについて被害者と加害者の間で話し合いを行う必要があります。

話し合いで決めることができなかった場合は、最終的に裁判所に判断を求めることになります。

裁判所は、症状固定日を判断するにあたって、被害者の傷害に対する医学上一般的に承認された治療方法とはどのようなものがあるのか、その治療方法はどのような効果があるのか、被害者の傷害については一般的にどこまで改善する可能性があるのか、そこまで改善するにはどのくらいの期間を要するのかなどの医学的な見解を踏まえて、実際に被害者の方が受けた治療や症状の具体的な経過等について検討します。

その上で、実際に被害者の治療にあたった医師の診断を重視して、その診断が合理的であれば、医師が症状固定と診断した日を症状固定日と判断することが多いといえます。

医師の診断の合理性については、多くの裁判例が、次の事情を考慮して判断しています。

- ①交通事故の態様(歩行中の事故か自動車運転中の事故か、車両の損傷の程度等)

- ②傷病名と症状の内容(骨折か捻挫か、四肢の痺れの有無等)

- ③症状の推移(治療により改善しているか、一進一退か等)

- ④治療内容(対症療法か、治療内容の変化等)

- ⑤検査結果(レントゲンやMRI画像上の異常所見の有無等)

3 症状固定になるとどうなるのか

症状固定になると、それ以上の治療には症状の改善が期待できないと見なされるので、加害者は、原則として症状固定日以降の治療費の支払い義務を負いません。

他方、症状固定日に残存した症状が後遺障害に該当すると判断されると、加害者は、被害者の心身に後遺障害が残ったことによる損害を賠償する義務を負います。

このように、症状固定日は被害者の方に支払われる損害賠償金額に大きな影響を及ぼしますので、いつ症状固定となったのかの判断は、重要です。

4 症状固定のお悩みは弁護士にご相談ください

症状固定の時期が近づいており、後遺障害について検討する必要があるという方や、医師や保険会社に症状固定と言われたもののまだ身体に痛みを感じていてお困りの方等、症状固定についてお悩みの方は一度当法人にご相談ください。

交通事故の案件を得意としている弁護士がご相談に対応いたします。

交通事故と接骨院への通院

1 接骨院に通院するメリット

交通事故によってむち打ちなどのケガをして、医師から捻挫、打撲、挫傷と診断された被害者の方から、整形外科ではなく接骨院や整骨院に通いたいという声をよく聞きます。

その理由の一つは、接骨院への通院の利便性にあります。

多くの整形外科は接骨院より診療時間が短く、仕事が終わってから整形外科に通うことが難しいところ、接骨院であれば、平日の夜遅くや土日に通ったり、予約制により待ち時間が少なくてすむため、仕事と通院を両立することが可能というわけです。

2 接骨院の施術費を加害者に請求できるか

事故の被害者が事故によって負傷して治療した場合、被害者は、事故と相当因果関係のある治療費について、加害者(加害者が加入している保険会社)に請求することができます。

このことは、整形外科の治療費であっても、接骨院や整骨院の施術費であっても同じです。

事故と相当因果関係にある治療費とは、事故によって負傷した部分を治療するために必要かつ相当な範囲に限られるという意味です。

接骨院や整骨院で施術を受ける場合の必要かつ相当な範囲とは、一般的には、①施術が必要であること(施術することが必要な身体状況にあったこと)、②施術が有効であること(施術の結果、症状緩和の効果がみられること)、③施術内容が合理的であること(施術部位と負傷部位が一致していること、適正な施術内容であること)、④施術期間が相当であること、⑤施術費が相当であることという観点から判断されます。

3 接骨院への通院を希望する場合の対応

このように、事故の被害者は、必要かつ相当な範囲で接骨院の施術費を加害者の保険会社に請求することができます。

そこで、整形外科の治療費を加害者が加入している保険会社が負担してくれている場合には、まず、その保険会社に対して、接骨院に通院したいことを伝えてみて下さい。

それによって、接骨院での施術費についても加害者の保険会社が負担してくれることがあります。

ところが最近、加害者の保険会社から「接骨院ではなく、整形外科に行ってください」などと言われ、接骨院での施術費を負担してくれないケースが増えているようです。

そのような場合に接骨院に通院するにあたっては、その費用をどうするかについて検討することになります。

4 接骨院の通院に関するご相談は弁護士に

交通事故によるケガの治療でどこに通院するかは、被害者が自由に決めてよいことですが、接骨院での施術費が必要かつ相当な範囲と認められない場合、加害者に施術費を支払ってもらえず、自己負担となるリスクがあります。

しかしながら、接骨院に通院するメリットが大きく、接骨院で施術を受けたいという方も多いと思います。

そこで、加害者の保険会社が接骨院への通院に難色を示したら、弁護士にご相談することをお勧めします。

交通事故について弁護士に依頼するメリット

1 交通事故の解決としての損害賠償請求

不幸にも人身傷害を伴う交通事故に遭われた方、またはそのご家族が、事故直後、警察に交通事故発生の連絡等をしたのちに最初に取るべき手段は、医療機関へ向かうことでしょう。

もちろん、そのまま直ぐに交通事故によるケガが治癒すれば素敵なことです。

しかし、なかなか完治せず、中には後遺障害が残るようなケースもあります。

このように、交通事故によって人の身体に重大な損害が生じたような場合には、後になって加害者サイドに対して損害賠償請求することをお考えになるはずです。

交通事故の損害賠償請求の対応に慣れているという方は多くないかと思います。

交通事故を得意とする弁護士に任せることによって、適切な対応が期待できますので、ご相談ください。

2 医療機関への対応の仕方

病院等での治療代金を事故の加害者に対して請求したり、後遺障害が残ったりしたことを適切に主張していくためには、医療機関の医師などに診断書等を作成してもらうことが必要です。

その際、医者との会話をもとに診断書が作成されていくのが通常ですが、言い方や表現を誤ってしまうと、誤解に基づく診断書等が作成されてしまい、その後に適切な金額の賠償を受けられなくなってしまうことがあります。

また、適宜のタイミングで適切な検査を経ることで、その後の裁判において有利になる証拠ができることにもなります。

このような知識がないと、法的な観点から、医者に対してどのように症状を訴えればよいのか、どのような検査が必要なのかがわからないままに時間ばかりが過ぎてしまいます。

弁護士に早い段階からご相談をいただくことで、このような点についても丁寧にアドバイスを受けることが可能となります。

3 保険会社との交渉

交通事故に遭うと、通常、加害者側から保険会社の人が交渉担当として出てきます。

担当者から「もう治療は必要ないはず」「もうこれ以上、保険金はおりません」等と言われることも少なくありません。

ただでさえ身体の調子が悪く、治療に専念したいのに、保険会社から治療をやめるよう促されるのはつらいものです。

どのような形で交渉を進めるかはケースにもよりますが、弁護士に依頼し、保険会社との交渉を代わってもらうということも可能です。

特に、治療後の示談交渉段階においては、弁護士が交渉するかどうかで交通事故の示談金額が大きく異なってくることがありますので、弁護士への依頼を検討するとよいと思います。

4 弁護士の中でも交通事故を得意とする弁護士に依頼すべき

一般に弁護士は、多くの種類の事件を扱っています。

その中で、交通事故は年に2、3件も扱っていないという弁護士も多いのが実情です。

その点、当法人では、年間100件以上をこなす弁護士も多く、交通事故案件には特に自信を持っています。

適正な金額での損害賠償を受けたいとお考えの方は、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

損害賠償額無料診断サービス

1 交通事故の損害賠償額

⑴ 損害賠償金を受け取るまでの流れ

交通事故により通院を要するような怪我を負った場合、治療費、通院交通費、休業損害や慰謝料等の損害賠償金が加害者から支払われます。

加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社が加害者に代わって損害賠償金を支払います。

保険会社は、被害者の方が通院を終えられると、損害賠償金の額を保険会社の基準で算定し提示してきます。

被害者の方が、保険会社の提示金額で納得すれば示談書(免責証書)を取り交わして、損害賠償金を受け取ることになるのですが、注意が必要です。

⑵ 注意が必要な理由

なぜなら、この保険会社が提示してくる損害賠償額は、裁判をしたときに認められる可能性が高い金額よりも低額であることがほとんどだからです。

例えば、通院慰謝料は、事故により負った怪我の程度、通院期間や通院日数等の要素を基に算定するのですが、保険会社はこれらの要素を基に裁判所の基準とは異なる独自の基準で算定しているのです。

しかし、治療費等のように領収書があるわけではありませんから、被害者の方が保険会社の提示金額を少ないと思ってはいても、どう少ないのかを説明することは難しく、そのまま提示金額で納得してしまうこともあるように思います。

後からやはり少なかったのだと気づいても、示談書等を取り交わしてしまっている場合には手遅れです。

2 適切な損害賠償額を無料で診断

そこで、弁護士法人心では、すでに治療を終えられて、保険会社から損害賠償額の提示を受けられている方に向けて、損害賠償額無料診断サービスを提供しています。

このサービスでは、保険会社からの提示額を弁護士が確認し、裁判所の基準であればどの程度の金額になるのかをお伝えしています。

この損害賠償額無料診断サービスをきっかけに、弁護士法人心にご依頼いただき、お受け取りになる損害賠償額が増えたという被害者の方もいらっしゃいます。

確認だけであれば無料ですから、仮に増額の可能性がなさそうという場合でも弁護士費用はかかりません。

保険会社からの提示額で示談しても良いのかご不安な方は、当事務所にご相談ください。

交通事故における過失割合の決め方

1 交通事故における過失割合とは

交通事故は、通常、事故の両当事者の行為によって発生するので、当事者双方に、事故の発生の原因となった不注意があることが多く、この不注意のことを、法律用語では、過失といいます。

過失割合とは、交通事故の発生について、事故の両当事者それぞれに、どれだけの過失があるのかを割合的に示すものです。

2 過失割合と賠償額の関係

自分の過失によって発生した損害については、相手に賠償請求することはできませんから、過失割合によって、賠償額が変わってきます。

⑴ 過失がない場合

例えば、信号待ちで停止している時に追突された事故の場合、追突された車に過失はないため、自分の過失割合は0%、追突した相手の過失割合が100%となります。

この場合、追突によって発生した損害額が500万円だとすると、他に減額される理由がなければ、事故の相手から500万円の支払を受けることができます。

⑵ 自分の過失割合が20%の場合

他方、例えば、交差点における出会い頭の事故のケースで、自分の過失割合が20%、相手の過失割合が80%と判断された場合、自分の過失は、損害額から控除され、400万円の支払いを受けるにとどまります。

500万円×(1-0.2)=400万円

3 過失割合は誰が決めるのか

民法722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定めています。

つまり、過失割合は、最終的には、裁判所が決めることになります。

もっとも、同じような事故態様であるのに、裁判所ごとに過失割合が異なってしまうと、公平に反する結果となります。

そのため、裁判所は、これまでの裁判例の積み重ねによって予め定められた基準を参考にしつつ、個別の事故についての過失割合を決めているのが通例です。

4 交通事故態様ごとの過失割合

「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ№38)は、さまざまな事故態様を類型化し、事故態様ごとに過失割合の判断基準を記載しており、裁判所や弁護士等の実務家の間で広く利用されています。

例えば、歩行者と四輪車・単車の事故、歩行者と自転車の事故、四輪車同士の事故、単車と四輪車の事故、高速道路上の事故、駐車場内の事故等に大別し、さらに、四輪車同士の事故のうち、交差点における直進車同士の出会い頭事故、交差点における右折車と直進車との事故、同一方向に進行する車両同士の事故等のように、事故態様を細かく分類しています。

そして、事故態様ごとに、基本の過失割合と、基本の過失割合を増減すべき修正要素を示しています。

具体例として、四輪車が、交差点の手前30メートル以内の地点で、直進する単車を右側から追い越した上で左折した際、単車に衝突した事故態様では、単車と四輪車の基本の過失割合を、10:90と定めています。

その上で、四輪車が大回り左折をしたり、左折の合図をしなかった等の事情があれば、四輪車の過失割合は、10%増加修正されます。

5 過失割合の判断は容易ではないこと

最終的には裁判所が過失割合を決めるといっても、実際には、示談交渉の際、事故の相手方の保険会社から一方的に過失割合が提示されることが多いでしょう。

保険会社も、通常、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ№38)を参考にしながら、過失割合の提示をします。

しかし、事故態様ごとに過失割合が定められているといっても、現実の交通事故の態様は、それぞれすべて異なるため、過失割合の判断は容易ではありません。

どの事故態様に類型化されるのか判然としないケースも少なくなく、修正要素に該当する事情の有無、修正要素に該当することを裏付ける証拠の有無等の判断は、一義的には定まらないからです。

6 弁護士にご相談を

弁護士法人心 東京法律事務所では、過失割合に争いのある交通事故についても多数ご相談をいただいております。

過失割合によって、被害者に支払われる損害額が大きく異なることもありますので、示談をしてしまう前に弁護士にご相談ください。

交通事故による外貌の醜状と後遺障害

1 外貌の醜状とは

外貌の醜状とは、頭、顔、首などの外貌に、傷跡が残ってしまった場合の後遺障害をいいます。

このような後遺障害は、被害者には大きな精神的苦痛がありますし、普段の仕事にも影響が出ることがあります。

そこで、このような場合には、精神的苦痛に対する後遺障害慰謝料や、将来の収入減少に対する逸失利益について、損害賠償が認められます。

2 認定されうる後遺障害等級

外貌の醜状が残ってしまった場合の後遺障害については、自賠責保険では、傷跡の大きさにより認定基準が定められています。

⑴ 「外貌に著しい醜状を残すもの」は第7級12号に該当するとされています

「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、原則として、頭部に手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損、顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没、頚部に手のひら大以上の瘢痕が残る場合を指します。

⑵ 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」は、第9級16号に該当するとされています

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、原則として、顔面部に5センチメートル以上の線状痕が残ることをいいます。

⑶ 「外貌に醜状を残すもの」は、第12級14号に該当するとされています

「外貌に醜状を残すもの」とは、原則として、頭部に鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損、顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕、頚部に鶏卵大以上の瘢痕が残る場合を指します。

3 外貌の醜状と逸失利益

保険会社等は、よく「外貌に醜状があるとしても、それによって仕事に支障は出ないから、逸失利益は認められない」と反論してきます。

確かに、裁判例の中には、逸失利益を否定したものもあります。

しかし、営業、接客業等、人と接する仕事をしている場合には、外貌の醜状が仕事に影響を与える可能性は否定できません。

また、逸失利益が認められない場合であっても、逸失利益部分を慰謝料に加味して判断した裁判例も多数あります。

したがって、外貌の醜状が残ってしまった場合に、保険会社等の反論を鵜呑みにしてはいけません。

4 弁護士にご相談ください

弁護士法人心 東京法律事務所には、交通事故を得意とする弁護士が多数在籍しております。

正当な賠償金の獲得を目指し、しっかりと対応させていただきますので、交通事故でお悩みの際は、一度、当法人までご連絡をいただければと思います。

東京における交通事故

1 令和3年の東京の交通事故状況

日々、東京では交通事故が発生しています。

東京は、交通量が多く、交通事故が多発する地域です。

令和3年の人身事故発生件数は2万7598件です。

そのうち、負傷者数は3万836人、死者数は133人に上ります。

月毎の件数でみると、最も少ないのが5月の2039件で、最も多いのが12月の2918件です。

曜日別の件数では、最も少ないのが日曜日の2846件で最も多いのが金曜日の4553件です。

昼夜別で見ると、昼間の時間帯が1万9989件で夜間の時間帯が7609件です(割合で表すと、昼間が72.4%、夜間が27.6%となります)。

もっとも、昼夜別で死者数を見ると昼間の時間帯が45.1%で、夜間の時間帯が54.9%の割合となります。

交通事故件数は昼間の方が格段に多いにもかかわらず、死者数の割合にそこまで差が生じないということは、夜間で交通量が少ないことからついスピードを出してしまうことや、周囲の状況が見えにくくなりブレーキや回避が遅れることに原因があると考えられます。

夜間の時間帯の運転には特に気をつけた方が良いといえます。

2 東京の交通事故推移

東京では、令和3年は人身事故件数が前年から1956件増加し、負傷者数は1948人増加し、死者数は22人減少しました。

令和3年と令和2年の交通事故情報を比較すると、共通しているものがあります。

たとえば、1年の中で12月が最も多いことです。

これは、12月が年の瀬で忙しくなり、気持ちも焦ることから不注意による事故が発生しやすいことに原因があるのかもしれません。

12月は安全運転をより強く意識する必要があるといえます。

3 東京の交通事故に関するご相談

弁護士法人心 東京法律事務所は、東京で発生した交通事故のご相談をたくさんいただいております。

交通事故案件を集中的に取り扱う弁護士がご依頼を担当させていただきます。

交通事故でお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

交通事故における経済的全損

1 経済的全損とは

経済的全損とは、事故車両の修理費用が、交通事故前の事故車両の時価等を上回る場合をいいます。

経済的全損となる場合は、修理費用ではなく、事故車両を再調達した場合の価格が車両の損害賠償額となります。

経済的全損の判断については、修理額と時価額のみを比較して決めているケースが多いのですが、最近の下級審判例には、修理費と比較すべき車両の評価額は、車両時価額のみならず、車検費用、車両購入諸費用等を含めた額とするものが増えてきている傾向にあります。

2 経済的全損とされた場合の損害賠償額

物損による被害は、被害物件を修理する以外に同種のものを入手することができないような特別な事情がない限り、被害物件の価値を限度と解すべきものであり、被害者が愛着を持っていた車であるからといって、その価値を上回る修理費を損害として認めることはできないとされています。

ただ、以下のような特別な事情があれば、時価額を超える修理費を認められる場合もあります。

①被害車両と同種同等の自動車を中古市場において取得することが至難であること

②被害車両の所有者が被害車両の代物を取得するに足る価額相当額を超える高額の修理費を投じても被害車両を修理し、これを引き続き使用したいと希望することを社会観念上是認するに足る相当の事由が存すること

3 買替諸経費や代車費用も請求可能

事故により車が経済的全損となった場合には、新しい車両を買い替えたり、その間に代車を借りたりすることがあることかと思います。

交通事故の損害賠償では、そのような車を買い替える際に必要となる費用や代車を借りるための費用についても請求することができます。

「物損事故の損害賠償請求」のページでは、そのような内容について詳しく説明しておりますので、より詳しく知りたい方は、こちらのページもあわせてご覧ください。

交通事故で付添看護費が認められる場合

1 付添看護費とは

被害者の方のお怪我の程度や年齢などによっては、誰かに付き添って看護してもらわなければ日常生活が送れないような場合や、通院できない場合があります。

そのような場合に、付き添いをしてくれる近親者の負担や職業付添人の費用が、損害として認められることがあります。

このような損害を「付添看護費」といいます。

看護の内容は、食事や薬の服用といった動作の介助などにとどまりません。

例えば、高次脳機能障害という被害者の方が感情のコントロールをしづらくなるような障害を負った場合には、たとえ病院による完全看護の態勢が整っていたとしても、声かけや見守り、病室からの連れ出しなども必要な「看護」と認められる場合があります。

2 近親者の付添看護費

付添介護等のために近親者が仕事を辞めなければならないような場合には、近親者の休業損害が被害者本人の損害として認められることもあります。

また、近親者が付添をするために、近親者に代わって近親者自身の仕事をさせるアルバイトなどを雇った場合に、そのアルバイト料が損害として認められる場合もあります。

3 入院付添費

被害者が入院した場合に、医師の指示があるときや、医師の指示がなくても症状や被害者の方の年齢などの身の回りの状況から看護の必要があると認められたときは、入院付添費が被害者自身の損害として認められます。

4 通院付添費

症状や被害者の方の年齢(1人では通院できない幼児など)によっては、通院付添費が、被害者自身の損害として認められることがあります。

5 症状固定時までの自宅付添費

受傷内容や治療の状況によって、症状固定までの間に、近親者の付き添い介護や介助が必要となる場合は多くあります。

自宅で寝たきりであったり、外出できなかったりするような症状に限らず、外出が可能であっても近親者による見守りや送迎が必要な場合や、医師の指示がある場合等には、自宅付添費が損害として認められます。

6 将来介護費

症状固定後も、医師の指示や症状の程度によっては、将来にわたり介護を受ける必要があることがあります。

そのような場合には、将来の介護費用が、被害者本人の損害として認められます。

7 付添看護費の金額

2020年4月1日以降に発生した事故の場合、自賠責基準では、入院付添費4200円、通院付添費2100円、自宅付添費2100円が目安とされています。

また、いわゆる裁判所基準では、入院付添費6500円、通院付添費3300円、自宅付添費は症状によって3000円~6500円が目安とされています。

8 正当な賠償を受けるため、弁護士にご相談を

交通事故に遭ってしまうと、被害者本人だけでなく、家族の生活にも大きな影響が及んでしまいます。

ご家族としては、できるだけ付き添ってあげたいけれど、仕事や生活もあるのでどうしよう、といった悩みも生じるかもしれません。

また、付添看護費については、そもそも損害として認められるか、損害として認められる場合に適切な金額はいくらかといった点で、加害者側と見解が異なるケースが少なくありません。

当法人では、これまで付添看護費やその他の交通事故の問題を、多数解決してきました。

東京やその周辺で交通事故の被害にお悩みの際は、当法人にご相談ください。

東京の事務所は、東京駅・八重洲北口から徒歩3分、東京メトロ・日本橋駅から徒歩2分の場所にあるため、来所いただきやすいかと思います。

また、お電話・テレビ電話での相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

交通事故被害者が通院する際に注意すべきこと

1 交通事故被害者の方が適切な賠償を受けるために必要なこと

交通事故に遭った場合、必要な治療を受けるべきことはもちろんのことですが、医師への症状の伝え方や、通院の間隔や日数についても必要な配慮を怠ると、事故により賠償される項目のうち、治療費や慰謝料の算定において不利になってしまうだけではなく、後遺障害の認定においても不利になることにより、本来得られるはずの損害賠償金が得られなくなってしまうことがあります。

このようにならないために、以下の点にご注意いただけたらと思います。

⑴ 受診の際に注意すべきこと

ア 医師にご自身の症状を正確に伝えること

事故直後から医療機関を受診し、医師へ自分の症状を正確に伝えましょう。

特に、痛みや違和感といった、目で見ることができない症状については、被害者自らが医師に伝えない限り、医師もこれを前提とした診療を行ったり、記録に残すことができません。

このため、まずは、医師に対し、自らの症状を正確に伝えることが大切です。

そして、医師に伝えた内容を、診断書やカルテ等にしっかりと記載してもらいましょう。

これは、もともと事故後からあった症状であるにもかかわらず、事故発生からだいぶ経過した後にカルテに症状を記載した場合、事故とは別の原因で生じた症状であるかのように受け取られてしまうことを防ぐためです。

事故とは別の原因で生じた症状であり、事故が原因で発生した症状ではないと判断された場合、この症状に対する治療費については、事故の相手方からの支払を受けられなくなってしまう可能性があるためです。

また、後遺障害の申請をする際にも、事故により残った症状ではないものとされてしまうことにより、適切な後遺障害の認定がされなかったり、必要な賠償金が支払われない可能性があります。

イ 必ず医師の診察を受けること

診断書は、事故による損害賠償請求をするために必要不可欠な書類となりますが、この作成は、医師のみができることとされています(医師以外の者は作成できません)。

事故の被害者の中には、医師の診察を受けず、整骨院(接骨院)のみに通っている方がおりますが、これでは、診断書が作成されず、損害賠償請求のために必要な書類を取得することができません。

また、医師による診断は、けがの治療に必要な診療期間の判断や、後遺障害の認定に当たり、必要不可欠なものです。

このため、整骨院に通う場合でも、定期的に医師の診察を受診するようにしてください。

ウ 医師の同意を得て整骨院に通うこと

裁判において、しばしば、医師による診療のほかに、整骨院にも通うことの必要性が争われることがありますが、これに対する裁判所の判断の傾向は「医師の指示あるいは同意があれば、整骨院の施術を必要なものと認める」というものです。

このため、整骨院への通院を希望する場合には、できる限り、医師の指示あるいは同意を得ておくほうが望ましいといえます。

⑵ 必要な検査を受ける

正確な診断のために、X-P(レントゲン)や、MRI、CTなどの撮影をしてもらったり、各種の神経学的検査をしてもらいましょう。

これらは、ご自身の身体に異常がないかを検査するために重要な検査です。

また、これらの画像や神経学的検査の結果、特に異常(他覚所見)がなかったとしても、これらの撮影や検査をしたということ自体が、症状が重いことを裏付ける事情となり、後遺障害の認定に当たり、有利な事情(後遺障害が認定されやすくなる事情)となることがあります。

⑶ 通院の回数と継続について

ア 通院の回数について

けがの程度や症状にもよりますが、治療期間中の通院回数が少ないと、症状が軽い証拠であると判断され、けがに対する慰謝料の支払に当たり、一般的に想定される金額よりも低い額しか支払われないことがあります。

実際に症状が軽いのであれば、むやみに通う必要はありませんが、事故直後の症状が重いときには、回数を多めに、少なくとも医師の指示どおりに通院するようにして、症状が改善するに従い、徐々に回数を減らしていくようにしましょう。

また、医師の特段の指示がある場合(例:骨折によるけがであり、骨折が自然に治るのを待つ以外に治療歩方法がないため、経過観察以外になすべき診療がない場合など。)を除き、最低でも1か月に1回、できれば1週間に1回は通院するようにしないと、事故による治療が続いているかどうか不明であるとして、相手方あるいは保険会社からの治療費の支払を断られてしまう場合がありますので、注意してください。

イ 通院の継続について

事故によるけがの症状が続いているにもかかわらず、仕事の都合などにより通院を中断してしまうと、けがが治ったものと誤解され、その後の治療費の支払いが受けられなくなってしまうおそれがあります。

また、後遺障害の認定の際にも、途中で通院をやめてしまっていると、治ったものと誤解され、後遺障害がない(後遺障害となる症状が残されていない)とされてしまうことにより、後遺障害が認定されないということがあります。

⑷ 警察対応について

上記の治療をどのように受ければよいのかという観点とは少し異なりますが、交通事故被害者が適切な賠償を受けるためには、しっかりと警察対応をしておくことも重要です。

交通事故で怪我をした被害者としては、物件事故ではなく人身事故として警察に届出をしておく方が安心です。

なぜなら、物件事故の場合には軽い事故として見られ、後遺障害の認定を受けづらくなるなどのデメリットがあるからです。

重傷ではない事故の場合、被害者から申し出をしないと警察において物件事故として取り扱われてしまう可能性があるため、医師の診断書をもらったら警察に届出をして人身事故として取り扱ってもらえるように依頼することが重要です。

2 交通事故に関するご相談

弁護士法人心東京法律事務所では、ご相談いただければ、相談者の方の状況に応じて、通院方法に関するアドバイスをさせていただきます。

東京で交通事故に遭われた際には、一度、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

交通事故における弁護士費用特約

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、自動車事故によってケガなどをした被害者の方が、弁護士に相談した場合の法律相談料や、加害者との交渉を弁護士に依頼した場合に生じる弁護士費用を補償する特約です。

ご加入の保険会社によって多少異なりますが、多くの弁護士費用特約は、次のような内容になっています。

2 支払い対象となる費用

弁護士費用特約の支払い対象となる費用は、弁護士に支払う報酬、訴訟費用、その他権利の保全・行使に必要な手続きをするために要した費用などです。

そのため、交通事故の被害者の方は、保険金額を超えない限り、自分で弁護士費用を負担することなく、事故による損害の交渉などを弁護士に依頼することができます。

ただし、法律相談料のみが支払対象とされている保険もあります。

3 支払われる保険金額

支払われる保険金額は、多くの場合、1事故につき、1人300万円が上限となっています。

そのため、賠償金額がよほどの高額にならない限り、弁護士費用は保険の範囲内におさまります。

賠償金額が高額になって弁護士費用特約の範囲でおさまらない件は、例えば12級よりも重い後遺障害が認定されてかなりの後遺障害逸失利益が生じる場合等に基本的には限られるため、いわゆるむちうち等の件においては、弁護士費用特約の範囲を超えて弁護士の費用が発生するということはほとんど考えられないと思っていただいて問題ありません。

逆に、弁護士費用特約の範囲を超えて弁護士の費用が発生するような件は、それだけ賠償金額が莫大になる件ですので、そのような案件では弁護士を使っていただいて、弁護士費用で損をするというようなことは基本的に考えられません。

ですので、安心して弁護士をご利用いただければと思います。

また、法律相談料の保険金額は、多くの場合、1事故につき、1人10万円が上限となっています。

多くの弁護士事務所において、1時間1万円程度の法律相談費用に設定している事務所が多いので、法律相談費用特約でも何度か弁護士に相談をすることはできるでしょう。

4 被保険者(弁護士費用特約を利用できる方)

弁護士費用特約を利用できる方の範囲は、記名被保険者本人(契約の対象となっている車を主に使用する方)、同居の親族、配偶者、未婚の子、契約自動車への搭乗者などとなっていることが多いため、幅広く利用することができます。

また多くの保険は、契約自動車に乗っていて事故に遭った場合のみならず、タクシー、バス、知人の車などに乗っていて事故に遭った場合や歩行中に自動車事故に遭った場合も利用できます。

5 弁護士費用特約が付いている保険

弁護士費用特約の普及率は、年々増加しています。

弁護士費用特約は、自動車保険に付いているケースが多いですが、火災保険、傷害保険、旅行保険に付いていることもあります。

そのため、弁護士費用特約が付いているかどうかを確認するにあたっては、自動車保険のみではなく、加入している他の保険についても確認することをお勧めします。

なお、弁護士費用特約を使っても、等級が下がったり、保険料が上がったりすることはありませんのでご安心ください。

6 弁護士費用特約の有無についてご確認ください

最近は、弁護士費用特約が付いている保険が増えていますが、ご自分の保険に弁護士費用特約が付いていることを知らない方が少なくありません。

また、ご自分の自動車保険に特約が付いていなくても、弁護士費用特約の多くは、同居のご家族なども適用対象としているため、ご家族の保険に弁護士費用特約が付いているかどうか確認することをお勧めします。

弁護士費用特約が使えるかどうか分からない方、使う場合の手続きが分からない方は、まずはお気軽に、弁護士法人心 東京法律事務所にご相談ください。

交通事故について弁護士に依頼した場合の費用

1 弁護士費用特約を利用する場合

当法人では、すべての保険会社・すべての共済の弁護士費用特約をお使いいただくことができます。

弁護士費用特約とは、自動車保険等に付帯されている特約で、保険会社から、加害者に対して損害賠償を請求するために必要な弁護士費用の支払いを受けることができるというものです。

弁護士費用特約を使っても等級ダウン等の不利益はありません。

保険に入っているご本人様だけでなく、配偶者(夫または妻)、同居の親族、別居の未婚の子などでも利用できることも多いです。

弁護士費用特約が付帯しているかどうかは、ぜひ一度、ご自身またはご家族の保険証券をご確認ください。

もし保険証券を見てもわからない場合には、ご加入の保険会社か保険代理店に確認をしていただくと、依頼したい件について弁護士費用特約が使えるかどうかきちんと説明をしてもらえますので、ご安心ください。

2 弁護士費用特約を利用しない場合

弁護士費用特約をご利用にならない場合でも、当法人では、次のように、弁護士費用を低く抑えることにこだわっています。

- ⑴ 法律相談料 0円(2回目以降も0円)

- ⑵ 着手金 0円

- ⑶ 報酬金 獲得金額の8.8%+19万8000円

なお、事件等の内容や難易度、回収見込総額等に応じて、法律相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合、または時間制報酬とさせていただく場合もあります。

また、事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合もございます。

費用の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

3 損害賠償無料診断サービス

損害賠償無料診断サービスとは、保険会社から提示された示談案をチェックして、弁護士が妥当な損害賠償額を無料で算定するサービスです。

多くの場合、保険会社からの提示額は低額にとどまっていますので、弁護士が算定することにより、損害額が高くなることがあります。

このサービスは無料ですので、相手方から提案された金額が妥当かどうか気になる方は、ぜひ遠慮なくご相談ください。

損害賠償無料診断サービスの結果、弁護士の費用を考えても得になるのであればご依頼いただければよいですし、もし残念ながら得をしない場合にはこの無料のサービスのみを使っていただいて、ご依頼をいただかないということも可能です。

ぜひお気軽にご利用ください。

4 後遺障害認定無料診断サービス

後遺障害認定無料診断サービスとは、後遺障害診断書、被害者の方の症状や通院状況等から、後遺障害の等級を無料で予測するサービスです。

後遺障害の認定基準は、非公開の部分が多く、詳細が知らされていません。

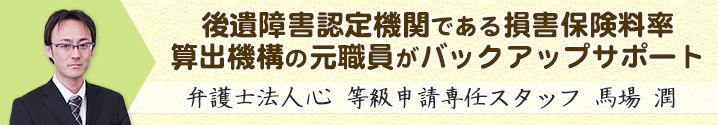

当法人では、後遺障害の認定機関に所属していた元職員らを含む後遺障害申請チームを作り、研究を重ねています。

ですので、後遺障害認定について正確な予測を立てることができますので、後遺障害の認定について気になる方は、後遺障害認定無料診断サービスをご利用ください。

交通事故で弁護士に相談すべきタイミング

1 交通事故の被害はいつ弁護士に相談するのが良いのか

交通事故の被害者の方が弁護士に相談すべき主なタイミングは、次の4つです。

- ①事故に遭った直後

- ②保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとき

- ③後遺障害の申請をするとき

- ④通院を終了して示談金を提示されたとき

2 事故に遭った直後

事故の加害者が任意保険に入っている場合、一般的には、保険会社の担当者が被害者の方に連絡をして、治療費の支払い手続き等について案内します。

しかし、加害者の保険会社の言うことに従ってよいのか分からないという不安をお持ちになる方は少なくありません。

そこで、事故に遭ったらすぐに弁護士に相談することで、疑問点や不安感が解消され、今後の対応の中で注意すべき点を把握することができます。

また、弁護士に依頼していただくと、ケースによっては加害者側とのやり取りをすべて弁護士が行うということもできますので、加害者側に対応する負担から解放されます。

3 保険会社から治療費の支払いを打ち切られたとき

治療開始から一定の期間が経過すると、まだ症状が残っているにもかかわらず、加害者の保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われることがあります。

この場合、支払いを打ち切られた後でも治療を続けるべきかどうか、打切り後の治療費は加害者から回収できるのか等、さまざまな疑問や不安が生じるでしょう。

弁護士に相談することで、打切り通告に対するより良い方法を選択することが可能になります。

場合によっては、通院を継続できることもありますので、あきらめて通院を終了する前に弁護士にご相談ください。

4 後遺障害の申請をするとき

治療費の支払いを打ち切られる際、症状が残っていれば、加害者の保険会社から、後遺障害の申請を勧められることがあります。

後遺障害の申請方法には、加害者の保険会社が申請する方法(事前認定)と、被害者自身が申請する方法(被害者請求)とがあります。

残った症状に相応した後遺障害等級が認定されるために、後遺障害の申請前に弁護士に相談することをお勧めします。

5 通院を終了して示談金を提示されたとき

通院を終了すると、通常、加害者の保険会社が、事故で被った被害者の損害額を計算して、示談金を提示します。

保険会社は、独自の基準によって損害額を計算しますが、裁判所が用いる基準と比べると低額にとどまることが一般的です。

弁護士は、裁判所が用いる基準で損害額を計算して保険会社と交渉しますから、示談金が増額される可能性が高いのです。

6 どのタイミングで弁護士に相談するべきなのか

以上のとおり、どのタイミングでも弁護士に相談する意味はあります。

では、どのタイミングで相談するのがベストかで言うと、基本的には早ければ早いほど良いと言えます。

①事故にあった直後のタイミングでご相談をいただいた場合、その時点で弁護士に依頼した方が良ければその旨アドバイスをすることができますし、逆にその時点での依頼が時期尚早であれば、次はどのタイミングで弁護士に相談した方がいいのかをお伝えすることもできます。

ですので、弁護士に相談をすべきかどうか悩んだときには、ぜひ遠慮なく弁護士法人心までご連絡ください。

交通事故被害者の弁護士相談の流れ

1 ご予約

当事務所へご相談をご希望される方は、フリーダイヤルまでお電話ください。

ご相談内容の概要を伺った上で、ご希望に沿って、ご相談の日程を調整いたします。

交通事故の場合、電話やテレビ電話を使って弁護士にご相談いただくこともできます。

そのため、当事務所では、遠方にお住いの方からも、多くご相談いただいております。

昨今の新型コロナウイルス感染予防の観点から、電話やテレビ電話によるご相談もお受けすることができますので、よりご安心いただけると思います。

2 ご相談

ご予約いただいた日時に、当事務所にお越しいただくか、またはお電話(テレビ電話)にて、直接弁護士とご相談していただきます。

交通事故のご相談は、原則として相談料無料で承りますので、疑問点や不安な点などがございましたら、弁護士までなんなりとご質問ください。

弁護士に依頼するかどうかを決めかねていらっしゃる方や、こんな質問をしてよいのだろうか等と躊躇しておられる方も、ご遠慮なくご相談ください。

事故の態様、お怪我の状態、通院状況などを伺った上で、解決までの見通し、適切な賠償額、弁護士費用などについて、丁寧に説明いたします。

なお交通事故の件は、事故に遭ったらなるべく早い段階でご相談をいただいておくと間違いがありません。

「知っていればこうしたのに」「知っていればこんなことにはならなかったのに」ということを避けるため、契約するかはさておき、交通事故に遭ったらなるべく早い段階で、弁護士に相談されることをおすすめします。

3 ご契約

ご相談いただいた上で、事故の相手方との交渉や訴訟を当事務所にお任せいただけるご意向でしたら、委任契約を結びます。

契約は一旦保留して、必要に応じて再度ご相談いただいても構いません。

ご相談の際に、弁護士にご依頼いただく適切なタイミングなどについてご案内する場合もございます。

弁護士の費用等についてもきちんとご説明の上で、ご契約いただくメリットをご説明させていただきますので、その話を聞いていただいてからご契約についてご検討いただければ大丈夫です。

相談者の方が納得された上でご依頼いただけるよう、しっかりと対応させていただきます。

4 お気軽にご相談ください

交通事故に遭った場合、誰もが大きな精神的ショックを受けます。

適切な対処方法が分からず、不安な思いを抱えていらっしゃることでしょう。

弁護士法人心では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士がご相談乗らせていただいておりますので、不安に思っていらっしゃることや疑問に感じていること等、経験豊富な弁護士にぜひご相談をいただければと思います。

不安や疑問を解消するためにも、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

交通事故に詳しい弁護士に依頼

1 保険の知識

交通事故の被害に遭ってしまった場合、相手方保険会社と様々なやり取りを行うことになるケースが多いです。

保険会社に言われるがままに対応するのではなく適切な対応を行うために、また適切な過失割合で判断してもらうために、あるいは慰謝料額を上げるためにといった理由で、弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。

では、弁護士であれば誰に依頼してもいいのでしょうか。

2 弁護士の種類

弁護士と一言にいっても、仕事の内容はそれぞれ異なります。

同じ職業なのに、これほど人によって業務内容が違う職種は珍しいかもしれません。

ある弁護士はいわゆる企業法務を中心に取り扱い、企業内の、あるいは企業同士のトラブルなどを扱います。

法廷に出ることはほぼ無いということが多いです。

また、特定のジャンルに特化するということはせずに、人々から寄せられるあらゆるトラブルに、ジャンルを問わずに対応する弁護士もいます。

他方で、交通事故や借金の問題など、特定の分野に強みを持って業務を行う弁護士もいます。

3 どのような弁護士に依頼するべきか

このように様々な種類の弁護士がいる中で、どのような弁護士に依頼すべきかを考えていただければと思います。

弁護士といっても、普段行っている業務は人によって大きく異なる以上、同じ依頼をしてもそのクオリティに差が出ることは当然です。

その差は、事案が複雑になればなるほど、扱う金額が高額になればなるほど顕著になります。

結果的には、交通事故事件においては最終的に得られる賠償金額の点で、相当な金額の差が生じることでしょう。

ですので、依頼する弁護士を選ぶ際には、どのような弁護士に依頼をするべきなのかよく吟味していただきたいと思います。

4 当法人について

当法人には、強みを特定の分野に絞った弁護士が在籍しております。

交通事故の事件なら交通事故を得意とする交通事故チームの弁護士が対応いたします。

交通事故チームの弁護士は、交通事故事件を集中して取り扱っているので、年に数百件程度の交通事故のご相談に乗らせていただいております。

また、交通事故チームの弁護士は、定期的に全員で集まった研修を行い、各々が取り扱った交通事故事件の報告や最新の裁判例などについての研究などを共有して日々研鑽に努めています。

後遺障害が問題となる交通事故においては、後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構のOBであるスタッフを含む後遺障害チームと連携し、適切な後遺障害が獲得できるようサポートさせていただいております。

当事務所は、東京駅から近い場所に位置し、ご来所いただいて相談するのに便利です。

また、お電話・テレビ電話でのご相談も受け付けております。

交通事故の被害に遭ってしまった方は、当法人にご相談ください。

交通事故について早く弁護士に依頼するメリット

1 弁護士への相談のタイミング

交通事故に遭った時に、すぐに弁護士に依頼しようと考える方は少ないようです。

多くの場合、弁護士に依頼しようと思うのは、通常は交通事故直後というよりも、加害者やその保険会社と揉めた時や、何か問題が発生した時が多いようです。

たとえば、車の修理代の額や車両の時価額、代車の出される期間等で揉めた時、怪我をしている場合に治療費の打ち切りの打診がきた時、接骨院・整骨院への通院を否定された時などです。

他に、治療を終えて賠償額の提示をもらった時などにも、弁護士への相談を考える方が多いようです。

たしかに、このような交通事故後の各段階で弁護士に相談をすることはとても大切です。

しかし、弁護士の側からすると、できるだけ早期にご相談いただきたいと感じます。

それは、以下の理由からです。

2 早くから有利な証拠集めができる

双方に過失割合のある交通事故の場合、後日過失割合を決める上では、警察で話したことが記載されている刑事記録が重要な証拠となります。

刑事記録には、いくつか種類がありますし、取得できるものもケースによって異なります。

また、いったん作成されてしまった刑事記録をこちらで修正させることは、原則としてできません

そのため、刑事記録を作成する際、どのような対応をしたかによって、結果に大きな影響を与えることがあります。

また、時が経つにつれて記憶があいまいになってしまうこともありますので、交通事故直後に事故状況等について記録を取っておくことも有用です。

交通事故直後にご相談をいただければ、刑事記録作成の際にどのような対応をするべきかや、当初にどのような記録を残しておくべきか等についてアドバイスができ、より有利な証拠を残しやすくすることができます。

3 不利な過失割合で示談することがない

弁護士に相談に来た時点で、物損について示談済みのケースも多々あります。

物損の場合、額があまり高額でないのと、早期解決が重視されるため、弁護士に相談せずに示談してしまう方も多くいます。

そのような方の中には、不利な過失割合であるにもかかわらず示談してしまっている方もいます。

物損と人損とでは、過失割合は、一応別扱いとされることが多いですが、実際には、物損の過失割合は、人損の交渉でも重視されており、人損示談の際にも特に不利な過失割合のまま示談を迫られる可能性が出てきます。

過失割合に納得いかないのであれば、物損について示談をする前に弁護士に依頼した方が、メリットがあることが多いです。

4 不当な早期打ち切りを防止するためのアドバイスが受けられる

交通事故に詳しい弁護士であれば、治療に対するアドバイスを行うこともできます。

通院の頻度や必要な検査、打ち切りを不当に早められないような資料の収集、そのために医師へ協力を依頼すること等も可能です。

5 後遺障害に関するサポートを受けられる

万が一痛みが残った場合に考えられる後遺障害、そのために必要な検査や資料の収集についてアドバイスできることはもちろん、必要に応じて転院のアドバイスや医師への協力依頼なども行うことができます。

これにより、慰謝料の算定で不利になる可能性を低くすることができます。

また、後遺障害の認定可能性がありうる事案では、適切な後遺障害等級が認定される可能性を高めることもできます。

6 早く弁護士に依頼するメリット

よく分からないからいいや、まだ治療している段階だからいいや、揉めていないからいいやなどと思わずに、早くから交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

思わぬ不利益を受けないよう、安心して通院治療に専念していただくためにも、なるべくお早めに弁護士にご相談ください。

弁護士基準で慰謝料請求

1 交通事故の慰謝料の種類

交通事故に遭われた交通事故被害者の方が受け取ることのできる慰謝料には、①通院慰謝料(傷害慰謝料)と、②後遺障害慰謝料の2種類があります。

2 通院慰謝料について

⑴ 通院慰謝料の意味

通院慰謝料とは、交通事故に遭われた後、医療機関に通院された期間や日数をもとに算定される慰謝料です。

交通事故の被害者は、事故で怪我をして痛い思いをしたり、通院のために時間が取られてしまって本来できたはずのことができなくなったりして、精神的な苦痛を被ることになるため、それに対する補償として通院慰謝料が支払われます。

⑵ 通院慰謝料の算定基準

通院慰謝料の算定基準には、①弁護士基準(裁判所基準)、②保険会社基準、③自賠責保険基準の3種類があります。

①弁護士基準(裁判所基準)とは、交通事故に関する過去の裁判例の蓄積から導かれる基準で、通常、弁護士はこの基準を目安として交渉します。

②保険会社基準とは、損害保険会社が独自に定めた基準で、③自賠責保険基準とほぼ同額か、それに少し上乗せした金額を支払うことが多いようです。

③自賠責保険基準とは、強制保険である自賠責保険が用いる基準です。

この基準は、交通事故の被害者救済のために設けられている最低限の基準ですので、弁護士基準よりも相当低額になります。

⑶ 保険会社の示談書が送られてきたら要相談

保険会社から送られてきた示談書に、「弊社の基準で算定いたしました。」、「自賠責保険基準に基づき算定しました。」と算定根拠が記載してあったり、「4300円×実通院日数×2(又は4300円×通院期間)」などと記載されている場合は、上記の②保険会社基準か、③自賠責保険基準で算定されており、①弁護士基準で算定した場合よりも相当低額の提案がなされていることが多いですので、すぐにサイン・ハンコを押して示談せず、交通事故に詳しい弁護士に相談するのがよいかと思います。

3 後遺障害慰謝料について

⑴ 後遺障害慰謝料の意味

後遺障害慰謝料とは、交通事故に遭われ、心身に何らかの障害が残ってしまい、後遺障害等級が認定された場合、通院慰謝料とは別に認定された等級に応じて交通事故被害者の方が受け取ることのできる慰謝料のことをいいます。

⑵ 後遺障害慰謝料の算定基準

後遺障害慰謝料の算定基準も、①弁護士基準(裁判所基準)、②保険会社基準、③自賠責保険基準の3種類があります。

①弁護士基準の場合、例えば、後遺障害等級1級で2、800万円、5級で1、400万円、10級で550万円、14級で110万円が目安となります。

②保険会社基準は、③自賠責保険基準と同額か少し上乗せした金額になります。

③自賠責保険基準は、例えば、後遺障害等級1級で1、150万円、5級で618万円、10級で190万円、14級で32万円ですので、弁護士基準よりも相当低額であることがわかるかと思います。

なお、ご覧のとおり、後遺障害は等級によって、支払われる慰謝料は大きく異なりますが、保険会社の認定した後遺障害等級が必ずしも症状に見合った後遺障害であるとは限りません。

そもそも、きちんとした後遺障害等級が認定されているかどうかを交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に確認することをおすすめします。

⑶ 保険会社の示談書が送られてきたら要相談

後遺障害慰謝料の場合も、保険会社から提示される示談書に記載されている金額は、②保険会社基準や③自賠責保険基準に基づくものが多いため、すぐに示談せずに交通事故に詳しい弁護士に相談するよう注意しましょう。

弁護士法人心 東京法律事務所は、東京駅3分、日本橋駅2分の場所にあります。

交通事故の慰謝料について疑問がある場合にはお気軽にご相談ください。

当法人では、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームの弁護士がご相談に乗らせていただいておりますので、交通事故の慰謝料について疑問がある場合にはお気軽にお問合せください。

交通事故による怪我が原因で家事ができなかった場合の損害賠償請求

1 交通事故による休業損害

交通事故で怪我を負い、仕事や家事を休んだことによって損害が生じた場合、その分を休業損害として交通事故の相手方に損害の賠償を請求できることがあります。

ここでは、特に家事労働の場合における休業損害について説明します。

2 主婦(主夫)の家事労働の場合

主婦(主夫)の方の場合、交通事故が原因で家事ができなかったということがあります。

主婦(主夫)の方は、たとえば、配偶者(夫や妻)のため、または、お子様やご両親などのために家事を行っています。

通常は、この家事を第三者に依頼すると費用が生じることとの兼ね合いから、家事を行うことについて財産的価値があると考えられています。

そのため、自分以外の方のために家事に従事する方(主夫または主婦の方)が交通事故による怪我によって家事ができなかった場合には、その分を休業損害として相手方に請求できることがあります。

3 主婦(主夫)の休業損害の計算方法

家事については、会社などから給料の支払を受けているわけではないため、家事労働をどのように金銭に換算するかが問題となります。

裁判例では、女性労働者の全年齢平均の賃金額(おおよそ日額約1万円)を基礎として、受傷のために家事ができなかった期間や日数について休業損害が認められるケースが多いです。

ただ、家事をまったく行わないでいると生活が成り立たなくなりますので、主婦(主夫)の方が交通事故に遭われて受傷した場合でも、最低限の家事だけはこなしていたということが少なくありません。

そのため、主婦(主夫)の休業損害を考える場合には、何日家事を休んだというよりも、事故による受傷により、具体的にどのような家事にいかなる支障があったのかを個別的に確認し、全体のうちどれぐらいの家事ができなかったのかというように、割合的に損害を考えることもあります。

例えば、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基準に、事故後10日間は家事がまったくできなかったとして100%を、その後は11日から20日まで80%、21日から30日まで60%、31日から40日まで40%、41日から50日まで20%、というように、割合を乗じて計算します。

4 主婦(主夫)の休業損害について交通事故に詳しい弁護士に相談

主婦(主夫)の休業損害をどのように計算するのかは、交通事故に遭われた方が、事故前にどのような家事をされていて、事故によりどのような家事に支障が出たのかで変わってくることになります。

保険会社は、自賠責基準(令和2年3月31日以前の事故の場合には日額5700円、令和2年4月1日以降の事故の場合には日額6100円)と呼ばれる低額な基準で主婦の休業損害を提案することが少なくありません。

交通事故に遭われた方がご自身で事故の相手方と交渉して、適切な主婦としての休業損害の賠償を受けることは難しいこともあります。

家事をされている方で、休業損害の額などに疑問を抱いている方は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

当法人では、東京の方の交通事故を多く取り扱っておりますので、交通事故の被害に遭われて、主婦(主夫)としての休業損害の請求にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

当法人では、平日は21時まで、土日祝日は18時までお電話をお受けしていますので、お忙しい方にもお問い合わせいただきやすいかと思います。